摘要:研究用户通常被视为研究的参与者、成果的接受者或研究结果的受益者。若能从用户角度对研究价值化过程展开更为全面的理解与分析,将有助于提升影响力评估的深度与广度。本文回顾了影响评估领域的重要文献,分析了研究用户在价值化过程中的定位与呈现方式;然后在此基础上提出了一套基于用户视角的研究影响评估方法原则,并提出4个操作性概念。研究结论指出,引入更全面的研究用户视角,将对现有影响评估方法形成有效补充与改善。

关键词:影响评估;研究用户;价值化;用户视角;方法

“研究影响”这一术语所传达的意象,往往暗示着一种由研究本身推动而自然产生的结果。然而现实中,社会从研究中获益的过程远非如此自然。为了推动经济和社会变革,研究成果必须被实际使用。因此,可以认为,“研究影响”与“影响评估”本质上关注的是研究的使用方式——包括新产品与服务的商业化、新政策方向的实施、医疗服务的改进等。研究用户在实现研究成果价值化的过程中扮演着关键角色。

在现有的影响评估模型、方法、叙述与解释中,那些直接参与研究成果价值实现过程的用户,其作用常常被忽视甚至低估。影响评估的主要目标依旧集中于识别与衡量特定研究成果所产生的社会经济影响。然而,研究成果是如何被使用的、这种使用又如何使研究用户得以实现其以知识为导向的目标,仍是尚未充分理解的议题。

本文将前人研究划分为两类模式:(1)用户通过与科学家及其他相关行为体的互动,参与知识的生成与应用过程(互动模式);(2)用户作为可用知识的接受方,参与研究成果的吸收与使用(吸收模式)。

在第一种模式中,研究人员与用户之间的互动与协作被用以描述研究的推进过程以及研究成果对实践应用所产生的影响;在第二种模式中,焦点则转向用户对产出或成果的获取,作为实现影响的关键环节。这两种模式分别从截然不同的角度定义研究用户的角色,但二者都默认研究人员为可识别的独立行为体,其开展的研究是潜在的主要影响源。

换言之,除“公共价值映射”(PVM)方法之外,现有研究大多试图明确研究人员在多大程度上,以及通过何种方式对公共利益产生了贡献。而事实上,这些过程往往还需要来自其他群体的多元利益相关者的积极参与。

我们日常使用的术语也反映出这种偏向:这类利益相关者通常被描述为“使用者”或“受益者”(这些术语带有一定的被动性,意味着他们仅是利用外部所生成的价值),而影响评估的目标则是界定“研究影响”(即研究人员活动所带来的有社会价值的成果)。已有大量研究对这种狭隘的关注提出了质疑。

协作、互动以及“用户角色”的重要性提示我们:研究用户在研究影响的形成过程中具有不可或缺的作用。对此,我们应当换一种表述方式:正如“公共价值映射”方法所强调的那样,那些直接致力于将新知识应用于现实问题的群体,在新知识价值的实现过程中发挥着核心作用。因此,聚焦用户,意味着我们需要理解实践者是如何基于自身逻辑创造并提升知识价值的。这样的关注并非首次提出,但当前迫切需要,是超越“用户角色”这一静态视角,进一步发展出的动态、系统的“用户视角”。构建一种可适用于不同研究领域的普适方法,有助于突破当前影响评估在应用领域上的局限,从而更系统地理解知识如何获得社会价值。

本节提出了一组基于研究用户视角评估研究影响的方法论原则,用于剖析研究通过价值化过程所产生的社会影响。所谓用户视角,是指将一组对某一问题领域具有利益关联或关注的用户作为评估起点的方法。这些原则构成了一个用于研究和分析多行为体参与知识价值化过程的一般性方法框架。本节最后提出了用于落实上述原则的4个关键概念,从而为在研究影响评估中构建用户视角奠定基础。

(1) 考虑研究用户身份是积极的且相互关联的概念定义

根据本原则,应重点研究两种关键关系:

第一,需明确研究用户在空间、时间上与研究活动的关系,以及在价值观、意识形态和目标上与研究人员之间的相对距离。在文献综述中,研究用户在某些模型中与研究保持相对接近,甚至直接参与研究工作;在另一些模型中,用户被定位为外部的利益相关方,而终端用户(或受益者)则位于更加边缘的位置。这表明,研究用户的“距离”存在显著差异。要从用户视角系统理解研究影响,需要在知识生产、知识转化与研究成果之间,厘清用户的多重相对位置及其维度。

第二,应深入分析研究用户在研究价值化过程中与“问题化”(problematization)过程之间的关系,以及这种关系如何塑造其角色和位置。在许多既有方法中,研究用户常常被纳入研究团队或项目当中,其角色配置依赖于其是否以及在多大程度上参与知识问题的界定过程。传统上,研究用户所参与的问题化过程被狭义地理解为“面向解决方案”的活动,即问题被视为预设的障碍,用户被动地致力于克服它。但是,问题化的过程并非仅是障碍的克服,更是对问题本身及其解决路径的重新思考与定义,其结果可能产生多元化的理解与应对策略。因而,从研究用户视角出发构建一个问题化过程及其后果的综合模型,应涵盖认知、技术、社会与制度等多个维度。

(2) 假设研究用户的角色并非固定,而是随时间动态演变

研究用户并非预设中那样存在于社会中、被动等待知识成果“落地”的静态行为体。若将科学与社会、研究者与知识传播者视为截然分离的实体,只会导致对研究价值生成过程的片面理解。若我们将研究价值视为由多元行为体协同建构的过程,那么谁在使用研究知识、为何使用,将随着时间和对价值意义的持续建构而不断变化。这一点在多种“影响路径”(impact pathway)模型中体现得尤为明显,其中不同阶段的参与者对问题化与知识过程持续做出贡献。

例如,某些以知识转化为核心目标的参与者,可能在特定阶段也会深入参与知识生产;即使处于较为被动的“用户”地位,他们也可通过激发其他有能力实现研究价值的行动者而转变为中介角色。值得注意的是,单一行为体往往具有多重角色身份,即使某一角色在某一时点被突出强调,其他角色也并未消失。因此,理解研究影响的动态生成过程,需要聚焦于多元行为体如何在不同角色之间灵活转换,以扩展丰富价值化路径。

(3) 揭示研究用户如何在其本领域内通过研究实现价值追求

为更好地识别研究用户所关注的价值范畴,需要在影响评估中加强对用户视角下“问题化”过程的理解。方法上,“贡献分析”(contribution analysis)与“过程追踪”(process tracing)已被证明有助于揭示研究用户如何基于其自身领域的能力做出贡献。

这些方法往往强调研究如何作用于更广泛的社会产出,但在此过程中可能忽略了研究成果在用户操作领域内被转化为“资本”(capitals)的具体机制。因此,更全面的研究价值化分析应包括:研究成果如何助力用户在其主场域中实现资源、声誉、制度等多维度资本的积累,以及这种积累如何进一步强化其在该领域中的地位。要理解研究影响,就必须明确:对用户而言,什么样的价值被视为“成功”;以及研究成果如何在其实践领域中得以内化与转化。

(4) 将研究用户定位为分布式能动的价值化网络的一部分

研究用户通常嵌套于自身所主导的创新、产品开发、服务供给等复杂网络结构中。概念如“知识价值集体”(Knowledge Value Collectives)和“技术—经济网络”(Techno-Economic Networks)强调,在研究价值转化过程中,多元行为体的聚合、解构与再组构是常态。例如,某一药物的上市不仅依赖科研机构的努力,还涉及监管、法律、营销、患者组织等多元主体的协同。

因此,以研究用户为中心的影响评估,应系统揭示那些推动研究价值化的“隐性参与者”与网络——这些行动者虽未在项目、论文或专利中留下直接痕迹,却可能在价值实现过程中发挥了关键作用。关键问题包括:这些网络是短暂的策略性结盟,还是具有持续性与制度惯性的稳定结构?其在研究转化路径中发挥了怎样的功能?

(5) 探索受益者如何在特定条件下转变为研究用户

本文将“受益者”理解为那些从研究价值中受益,但未直接参与其形成与建构过程的公众或实体。在特定条件下,受益者可转化为积极参与价值化过程的“研究用户”。例如,消费者在使用基于研究成果开发的商用产品时,若进行个性化定制、技术改造或社区分享,即由被动的“黑箱受众”转变为知识价值的再生产者。这一动态身份转换过程,在谷歌、苹果等技术生态中的插件开发者、“破解者”与“改装者”身上体现得尤为明显。

因此,从用户视角出发,一个关键任务是识别并理解其身份从“受益者”向“用户”的转变发生的时点、路径与动因。只有将这种身份演变置于研究影响分析的核心位置,才能更深入地把握研究价值化路径的扩展性、多样性与持续性。

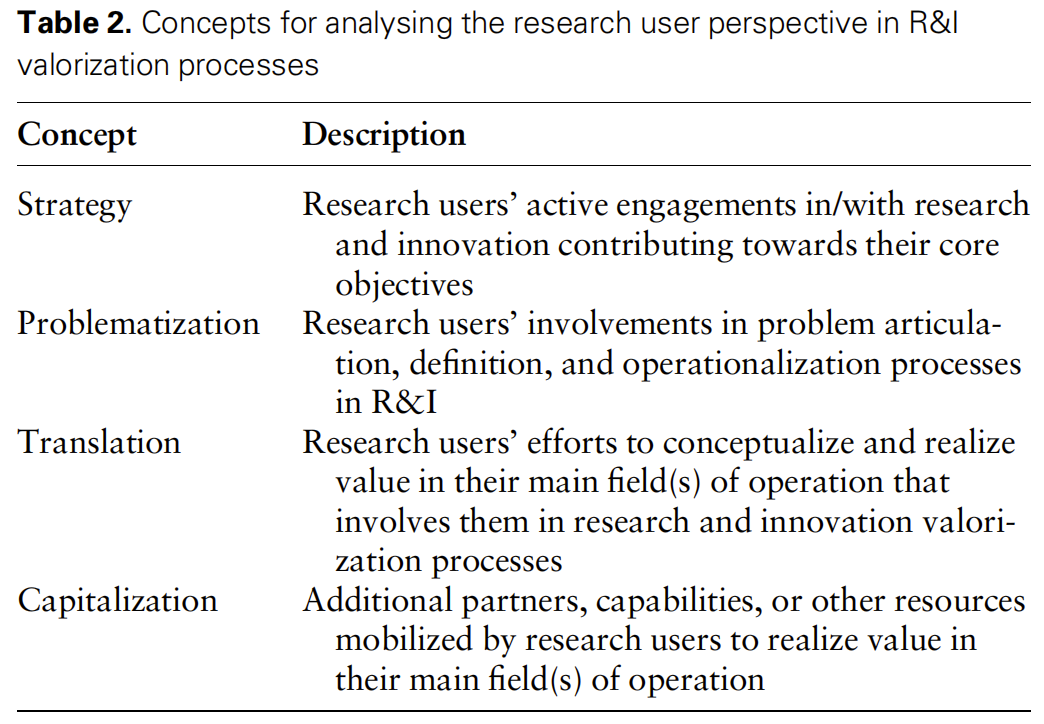

表2总结了4个操作性的概念,用于构建研究与创新(R&I)价值化过程中的研究用户视角。

策略(Strategy)是指系统地描绘研究用户与R&I之间的联系及其参与方式,并分析他们在此过程中的角色定位。核心维度包括:联系形式(如合作、项目或合同)、与R&I行为者之间关系的持续时间及结构(双边或多边配置)、用户参与所涉及的知识、技术与社会领域,以及这些参与是否构成了具有自身战略目标的投资组合。“策略”还与研究用户的“身份”密切相关。将研究知识“转化”为多种用途的过程,会同时改变用户在社会经济空间中的位置。

问题化(Problematization)是指研究用户在R&I活动的早期阶段主动参与议题设定,在此阶段,价值的概念化仍处于相对开放、未定型状态。正如Franssen所指出,问题化过程本质上是一种“对未来可能样貌的建构性设想”。因此,该概念的重要维度包括:研究用户何时、如何能够将其对未来价值的构想整合至研究和/或价值化活动中,以及其与其他相关行为者(包括研究人员和其他用户)之间围绕这一过程所展开的互动与协商。

转化(Translation)是指研究用户在其主要领域中,推动研究成果实现价值的具体实践。相关维度包括:资金预算、人力资源或其他资本的投入。理解转化过程,还需对用户试图实现价值的具体领域进行定性分析,厘清其如何界定“价值主张”,并识别其用于判断转化行为是否成功或具备成功潜力的关键标准。此外,“转化”还包括研究用户如何在实践过程中实时评估其进展,从而决定是否继续、调整或终止当前的投入。

资本化(Capitalization)是指研究用户如何超越其所在组织或个人边界,动员其他行为者、技能资源或投资,以实现其在主要领域的价值追求。该概念的分析维度包括:被调动的资源类型、提供资源的组织或实体类型。在条件允许的情况下,应进一步记录这些组织或实体为何愿意做出贡献,其背后的目标与价值理念是什么。这有助于揭示研究价值与影响的延伸性扩散路径。在此过程中,还应对研究用户在资源网络中的角色进行定性描述,例如其作为知识中介者、核心投资方或联合管理者所发挥的作用。资本化过程的这些具体维度及其对转化过程的影响,为理解研究用户如何嵌入其所依赖的生产性网络提供了系统性视角。

本文所提出的用户视角下的影响评估框架,包括方法原则与操作性概念及其维度,尚属初步建构。我们期待这些构想在实际应用过程中,伴随研究者与评估实践者不断积累的经验与判断,进一步得到检验、发展与完善。

在研究评估与影响评估的议程中,引入对研究用户的角色、期望与动态转化的系统考量具有显著拓展潜力。理解研究人员与研究用户在价值化过程中的流动性角色与身份变化至关重要。然而,从研究用户的视角出发,究竟是哪些因素决定或塑造了这种角色与身份转换的流动性?从现有文献来看,研究成果所蕴含的“赋能条件”(affordances)在其中起着重要作用,但仍有必要进一步探索如何将这些认知性、物质性与象征性的赋能条件与用户在概念化研究价值过程中的能动实践相连接。

同时,不同类型的知识行为体在研究用户角色中的“适配性”尚未被充分认识;用户在问题化过程中所表现出的“意图性”与“能力性”,以及他们如何将研究价值与其自身领域相连接,也仍需深入探讨。强调用户视角所带来的这一补充性观察路径,将有助于丰富当前以特定研究投资、机构、项目和活动为中心的理论评估体系,为未来研究与政策制定提供新的思考方向。

(全文及参考文献见Research Evaluation 2023年第32卷第3期,原文链接:https://academic.oup.com/rev/article/32/3/591/7284187,本期推文为节选摘编,略有删减和编辑。)

本期策划 | 复旦大学国家智能评价与治理实验基地

供稿 | 金潇苒 宋欣雨 王译晗

本期责编 | 金潇苒

基地官网:https://statevalbase.fudan.edu.cn